2024年12月4日,中华民族传统佳节——“春节”申遗成功。

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华文明绵延传承的生动见证。回望2024年,习近平总书记多次就中华文化传承发展作出重要阐述,他指出:“中华文化五千年,还要进一步挖掘,深入研究、阐释它的内涵和精神,宣传好其中蕴含的伟大智慧,从而让大家更加尊崇热爱,增强对中华文明的自豪感,弘扬爱国主义精神,把中华优秀传统文化一代一代传下去。”

为进一步响应习近平总书记的号召,弘扬中华民族优秀传统文化,让广大师生深切地感受到中国传统节日的独特魅力,我校特组织并开展了“我们的节日—春节·元宵节”系列主题实践活动,希望通过传统节日这一连接古今的纽带,让学生们在品味传统节日意蕴的过程中,实现跨越历史、超越时代的价值共鸣,传承千百年来蕴藏在传统节日里的文化血脉。

拜年的来历及习俗

关于春节拜年习俗的由来,有很多种说法,其中最流行的一个传说是这样的。远古时代有一种怪兽,头顶长独角,口似血盆,人们叫它作“年”。每逢腊月三十晚上,它便窜出山林,掠食噬人。人们为了躲避“年”的伤害,便纷纷关门闭户,在家里点起火把和蜡烛,放鞭炮和锣鼓声声震天,穿着红色的衣服,在门上贴上红色的对联和福字。这样,“年”就被吓跑了。后来,“年”被一个叫钟馗的英雄打败了,“年”就不敢再出来伤害人们了,从此,每到腊月三十晚上,人们都会按照这样的方式来驱赶“年”,并且在大年初一互相拜访祝贺平安度过了一年。这一习俗逐渐演变成中国民间传统的拜年仪式,成为辞旧迎新、相互表达美好祝愿的重要方式。

据史料记载,拜年盛行于秦汉时期,但主要在民间流行;到了宋代,拜年不仅是普通百姓祝贺新年、交流思想、增强家族团结的一种形式,也是上层社会联络感情、扩大人际关系的一种手段。宋代开始用投递名帖拜年,明代则以投谒代替拜年,大约从清朝时期起,拜年又增添了“团拜”的形式......随着时代的发展,拜年的方式越来越多样化,人们会在春节期间通过贺卡、电话、视频等方式向长辈、亲友、师长等拜贺新年,以此来传递尊老爱幼、亲朋团聚、辞旧迎新、吉祥如意等寓意。

拜年的顺序也是有讲究的。一般来说是先拜长辈,后拜晚辈;先拜亲戚,后拜朋友;先拜近邻,后拜远方。一般来说,要在正月初一到初五之间进行拜年,正月初二一般为出嫁的女儿回娘家拜年的日子。正月初五至十五之间走亲访友为“拜晚年”。民间有俗语“有心拜年,十五不晚”。

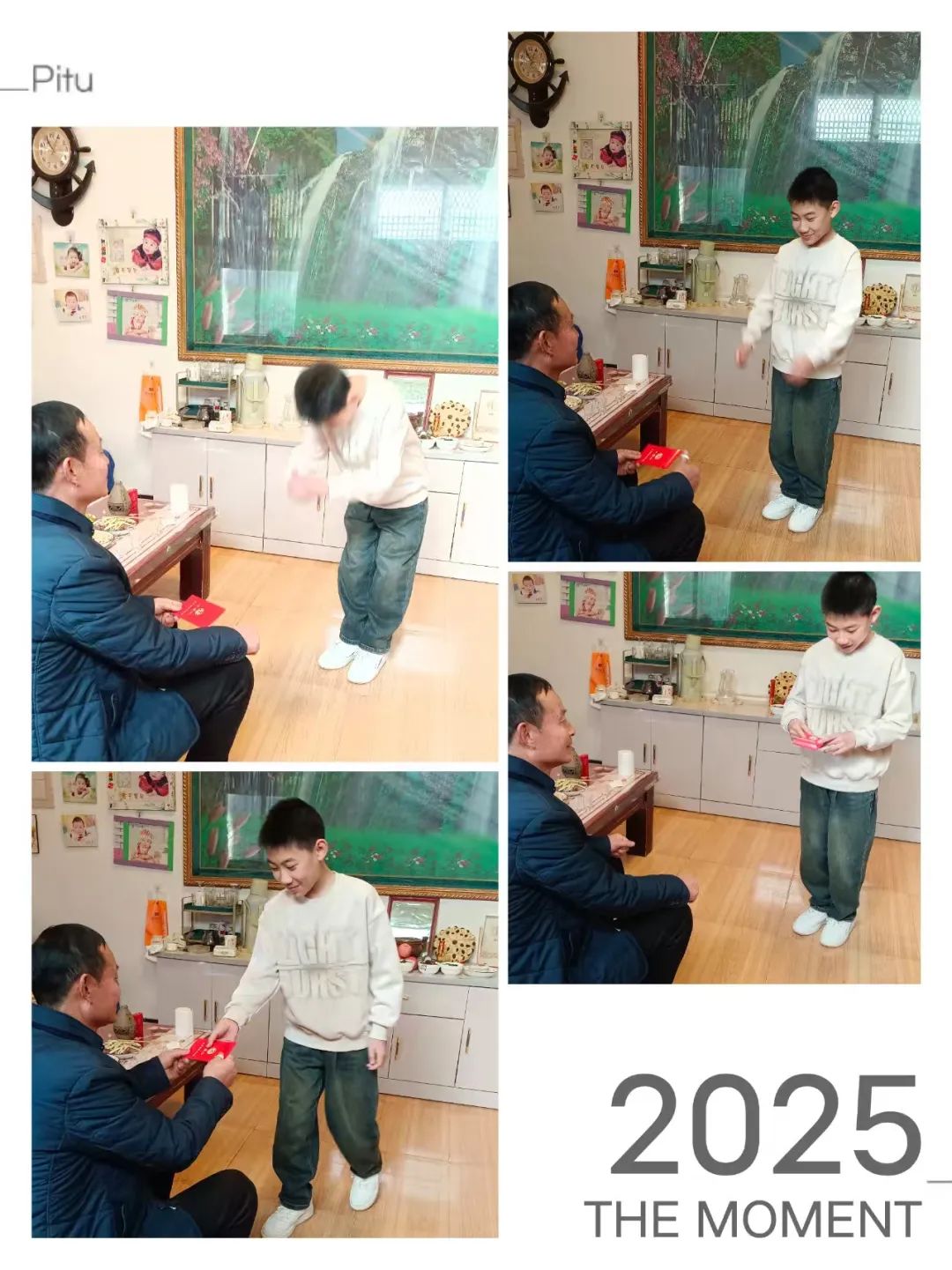

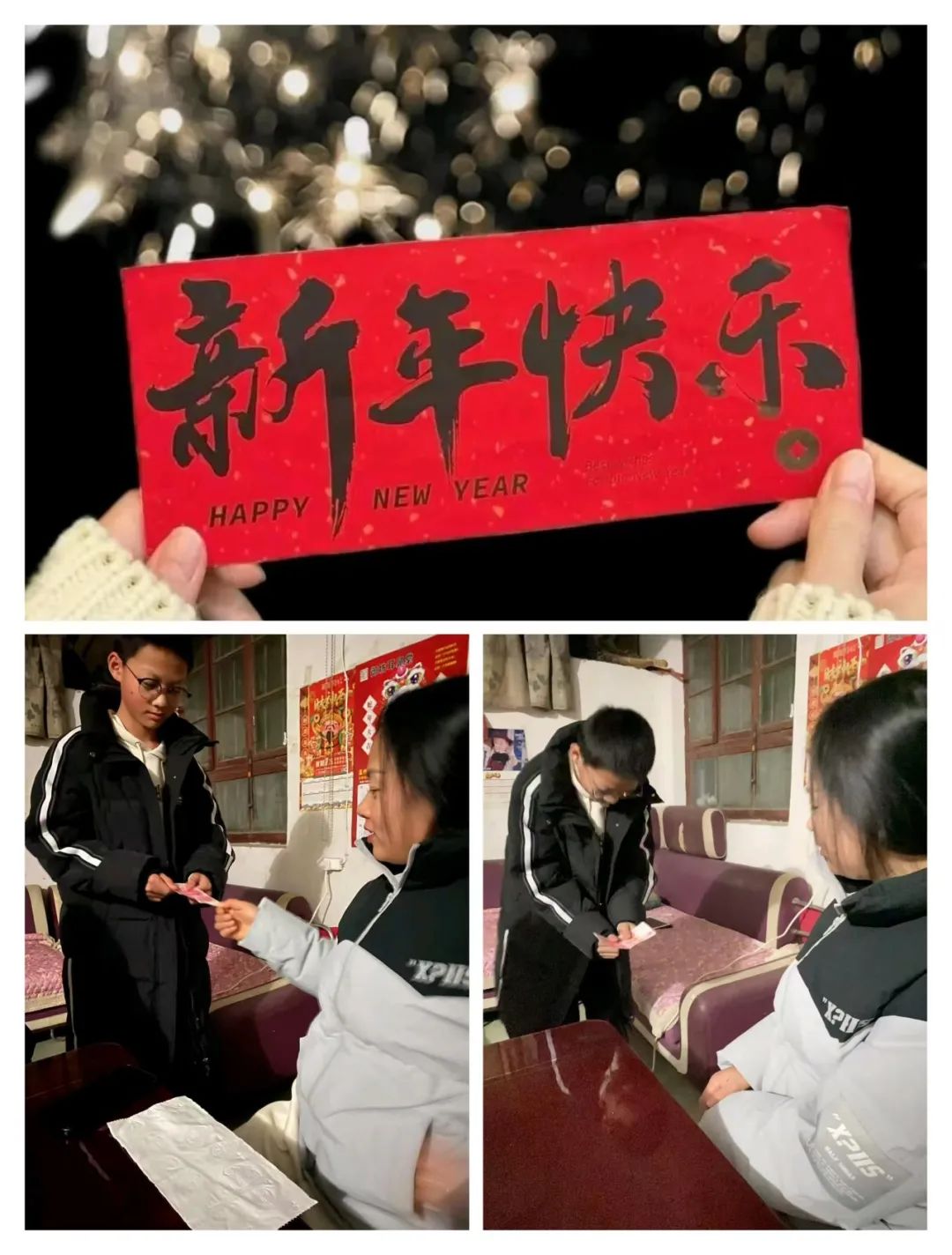

藏在“红包”里的祝福

压岁钱是中国春节的重要习俗之一,其起源可追溯至汉代。古代民间认为小孩体弱,易受邪祟侵害,长辈会特制钱币状饰品或流通铜钱赠予孩童,用以“压祟驱邪”。“压岁”与“压祟”谐音,寄托着长辈护佑孩童平安度岁的朴素愿望,这种辟邪钱被视为压岁钱的雏形。

唐宋时期,压岁钱习俗逐渐定型。唐代出现用红绳编结铜钱的“洗儿钱”,宋代则演变为春节专赠的“压岁钱”。明清时期,民间普遍用红纸包裹铜钱,称为“红包”,除夕夜置于枕下或由长辈当面赠予,既蕴含镇邪纳福的寓意,也承载着家族情感的传递,使压岁钱成为维系亲情的年节纽带。

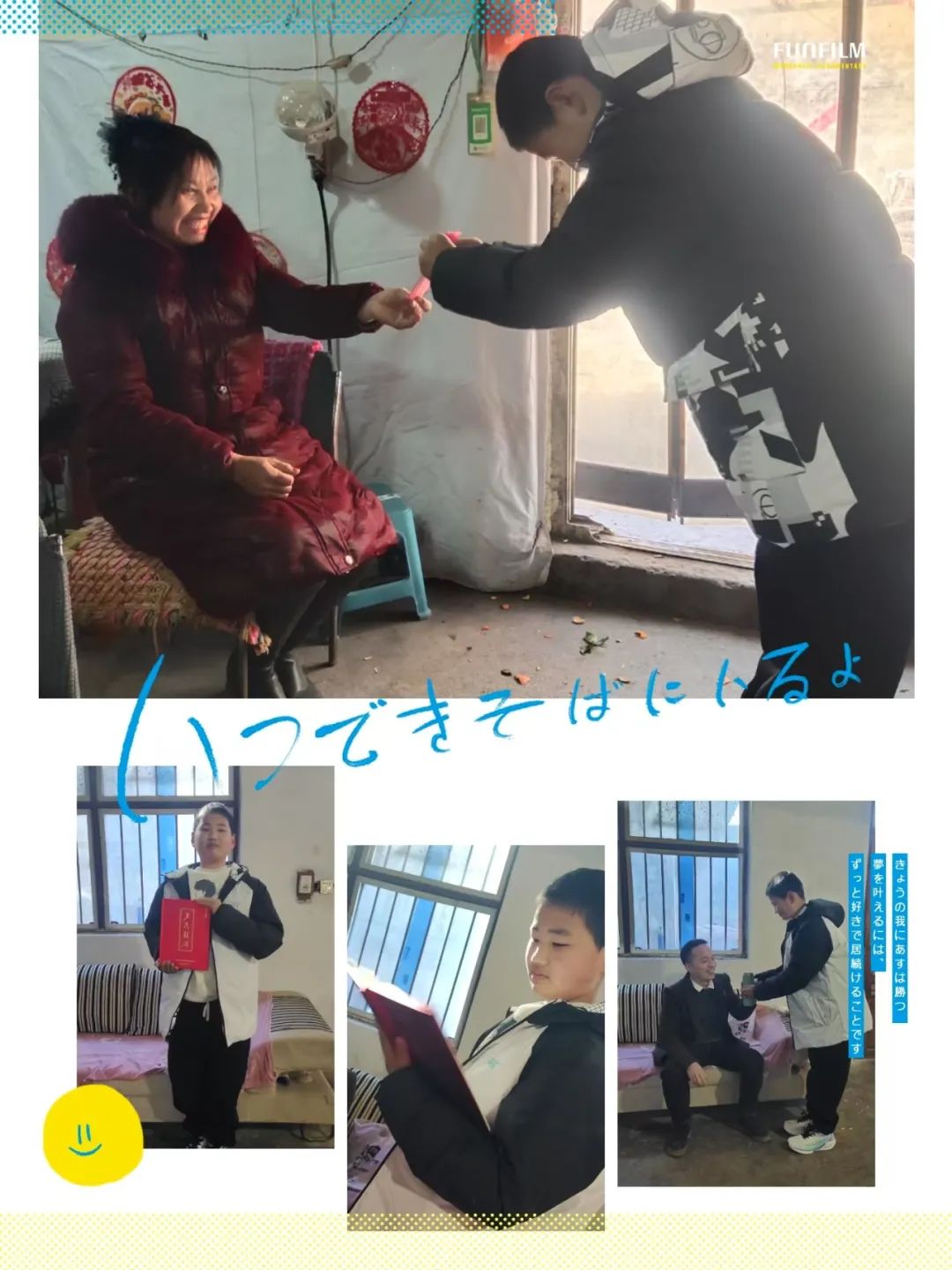

压岁钱传承至今,已经成为了长辈对晚辈的关心、鼓励,以及对新一年的美好祝愿。

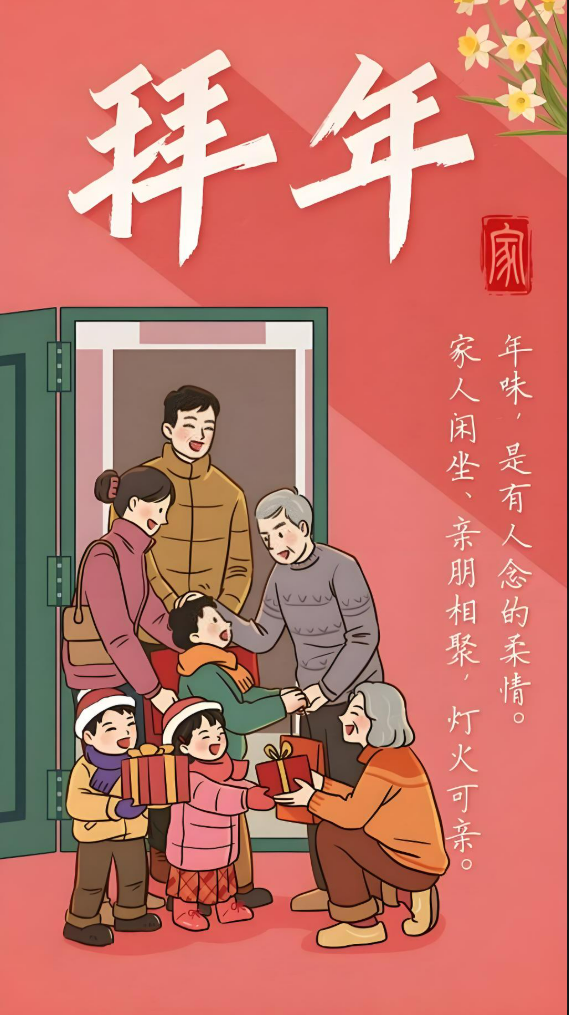

拜年是一种表达情感和祝愿的方式,同学们在拜年的过程中,深刻体会到了中华传统文化中尊老爱幼、睦邻友好的重要内涵,也将课堂上学到的文明礼仪知识运用到了实际行动中,这种充满“年味”的传统习俗,值得同学们进一步去践行并传承。

春节中的拜年活动是独属于中国人的浪漫,是一道独特而温馨的风景线,它不仅是新春文化传承的生动实践,更是同学们与家人共同参与新年庆祝、传递温暖情谊的重要时刻,是我们中华少年感受传统习俗、践行传统习俗、传承传统习俗的生动体现!

愿所有经一中学的同学们在新的一年里,能够:心中有爱,眼里有光,脚下有路,行至远方!

祝大家:新年快乐,万事胜意!

新乡经开区第一初级中学 地址:河南省新乡经开区花园路与永安街交叉口 邮编:453000 电话:0373-3683337

公众号

视频号

抖音号

官方微信